伴随着高考成绩公布,选择哪所大学,学什么专业,在一定程度上影响了成年后的人生走向。

专业可以成为打开某个行业大门的一把钥匙,也可能是一次试错、学习的过程。多年后回头看,很难说当时的选择究竟是“对”还是“错”。

步步为营的人生可以是一种选择;有时候也可以放轻松并且“脚踩香蕉皮”——滑到哪里算哪里。

关于这件事,我们和8位来自不同省份,并且“没有从事本科所学专业相关工作”的90后聊了聊。

👨 📖 👩

“学不喜欢的专业,

是一种‘消极的自由’”

受访人:梅菜

本科专业:网络工程(铁路信号)

当前工作:用户研究项目助理

考上本科专业前,我复读了一年,当时的复读学校管理非常变态,那一年里我觉得怎么着都得有个大学上。

父母还是希望我留在离家近的地方。当时我第一志愿报的是某外国语学院的语言类专业,这个想法得到了父母的认可,但他们又觉得应该在我“能力范围之内”,去读一个985/211的学校,于是在这两个先决条件下结合我的分数,西南某校的网络工程就成了比较好的选择,成为了我的第二志愿并被录取。

这个专业的本质其实是铁道通信,是一个工科专业,加上我们那一届好像只存在了三年。我所在的这个校区,所有的专业都是围绕着铁路相关的,从设备到教学资源都非常有限,来到这里后,很长一段时间里的情绪都非常抵触,因为要学物理和高数。

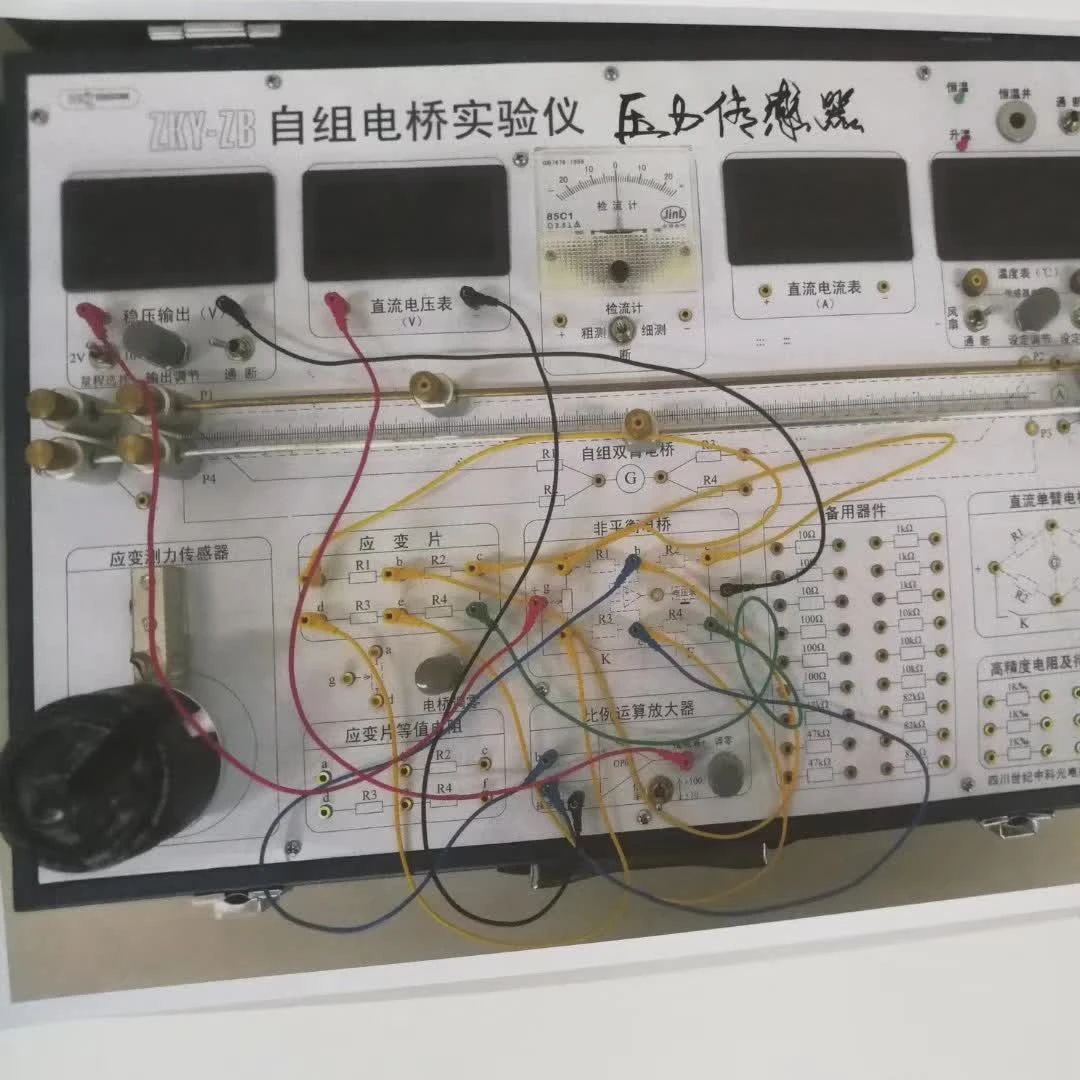

上课时用到的实验仪器,非常复杂难懂。

大一大二,我硬着头皮学也能学进去一点——至少不像是高中上课那样枯燥。到了后两年,我发现理解不了的东西就是理解不了,有时甚至感觉我在被这个学科羞辱,完全没有摸着门道,上课就是为了应付考试。

通过学习,我发现自己从内心来说是无法认可这个行业的,更无法在其中找到一点乐趣,回忆起那段时间,算是一种“消极的自由”。于是从大二开始,我就开始做各种各样的兼职,开始和校外不同职业的人打交道。包括在校内,我也会和不同专业的人交往,我很好奇别的人在做什么。

同时因为内心还是对文科专业有向往(之前高中学的是理科),我大三下学期选择了考研,考上了广东一所大学的传播学专业。我进去之后发现,不管我学不学分都还是良好以上,同时学校的这种培养机制,也没有让我得到入学前设想的,能得到一点锻炼的教育。

在现在的公司,每天喝同事手作的美味手冲

毕业后我就来到现在的公司了,这是我第一份正式工作,我觉得本科学的知识一点也没用上,倒是研究生时一些对于文化研究的基本功,让我积累了自己的研究学习方法。

打个比方,我感觉学生时代的学习是在封闭性的情境之中给到一个完美的解决方案;工作之后,所有的问题都是开放性的问题,有很多路径去解决事情。

如果让我回到当年再报一次志愿,我觉得我会选英语或者是别的小语种,总之必须要学一门语言。其实我感觉现在很多语言类学生的思路就是本科学个语言打基本功,然后研究生就再去学一个别的专业。

💭

“我在大学最大的目标,

是去找到我感兴趣的东西”

受访人:园子

本科专业:材料成型及控制

当前工作:养生运动老师

我报志愿的时候能填5所学校,这些学校和专业基本都是我按照估的分和这些学校往届相关专业的录取分自行选择的,哈工大的这个专业,好像是第二还是第三个志愿。

当年上大学的时候,我内心一直有一个点,就是我在大学里最大的目标是“去找到我感兴趣的东西”,不管是方向也好,内容也好,有意识地往就业方面再靠。所以后来才能那么清晰地感觉到:我学的专业怎么这么无聊!

我学的专业怎么这么无聊!

我觉得大学的学习模式跟高中挺像的(至少我是这样),特别是大物、高数这些很晦涩的专业,我觉得这种东西又花时间又没什么实用性。我的学姐学长们很多毕业都去了长春一汽这样的制造企业,每天在工厂和家两点一线。

那个时候我因为埋头学习导致肩颈不太舒服,一开始去医院,医生说是肩周炎,需要做理疗,但并没有很大的改善。后来在健身房接触到了运动康复,发现它对我的肩周炎效果很好,就自学了一些关于运动康复的内容。

学校有很多选修课,我一开始抱着试试看的心态选了心理学,后来发现自己很感兴趣,我当时蛮喜欢那个带我们的老师,跟着她参加了一些心理学的培训和考级。

当时一度有想过毕业后去考心理学的研究生,但在准备的过程中觉得这种纯学院派的东西没什么意思,还是得亲自去市场感受一下,加上当时我已经有一定的训练基础和康复理论,就选了做运动康复这条路。

后来自己单干后,带学生太极课

我最开始一份工作是在健身房,既做管理也给学员上课。渐渐地我觉得很多健身房的管理非常粗糙,后来接触到了太极这类中式养生,觉得可以把它融合在现代运动中,于是就出来自己单干。

本科学的那些东西,有一些基础的物理原理会在我目前的带教中用到。其他的基本什么都用不上了。后来我和学长学姐们聊天,他们说就算是从事和专业完全对口的职业,在实践中也有很多东西和书本知识完全不同。比如说我们那时候实验用的标准,这些东西都是在不断更新的。

💭

“无论选什么专业,

我都要解决属于自己的人生课题”

受访人:咖喱九

本科专业:国际经济与贸易

当前工作:摇摆舞老师&备考心理咨询师

我的高考成绩不是很好,但家里对我也没什么特别高的要求,所以当时选专业的时候,基本是家人帮我决定了要学什么。

回想起来,那时我没太把报志愿当成一件“自己的事儿”。这个现在看来极不成熟的想法,让我在接下来的四年里走上了一条堪比摸黑过河的路。直到上了大学,我才意识到选专业是我自己的事情。

大学时的课堂状态,同学们睡倒一片

没有自己选专业的后果,就是我感觉很痛苦地在学一个感觉跟我人生完全不相关的东西。更可怕的是,你能感受到老师也在应付,导致我没有什么“在学习专业”的实感,只有从一个考试到下一个考试。

我发现我的英语从高中到大学一直都不错,基本功比较扎实,四六级就算不复习,也比别人分高好多。然后我就自己去学了口译、翻译,大三大四也去考了这方面的证,那时候自己的精力重心就完全不在专业课上了。

后来我也像很多人一样选择了考研,考上了国际关系专业。可能很多人会觉得和我本科那个专业有点像,但国际经济与贸易偏理科,国际关系是政治相关的,是个文科专业,和前者不大相关。走到这一步,我还是觉得自己没太学到什么东西,也发现了自己并不擅长去做研究、写论文。所以还是觉得拧巴又痛苦。

从大三大四到研一,我一直在琢磨自己之后要干什么。那时候我有一个比较简单粗暴的方向,就是我觉得我还是想更多地去帮助他人。因为回想起来,在生活当中,我很乐于安抚别人或者是实际地帮助到别人某件事,经历了这些事情之后,我会感到一种巨大的成就感。

在北京参加摇摆舞的活动

带着这个目标,研二我去美国交流了一年,那时候我们课程可以随便选,我就选了很多社工、社会学相关的课程,也在当地一些青少年服务机构实习。回国后,在一些贫困地区和公益机构帮扶、工作过。

我觉得兴趣是最好的老师。当时出去交流的时候,我因为对课程感兴趣,每节课结束之后都会和教授聊聊,很多对于社工、公益的观念,也是那时候得到了启蒙。这些想法成为后来我工作时的重要支撑。

我家是那种传统的山东家庭,家人们希望我在完成学业攻关后,能安安稳稳地当个老师。出国前,我向家里申请这件事,告诉他们我不想走他们帮我设计好的路了,我有一条自己更想走的路。我家人就很欣赏我,说你如果有自己的想法,肯定是要按照你的想法来,不会强求,但是自己未来的路也都要自己想好。

走到现在,我觉得无论选什么专业,都要去解决一些属于自己的人生课题。一路上遇到的所谓弯路,也并不会缩短我探索的途径。

💭

受访人:格蕾西

本科专业:旅游管理

当前状态:辞掉了警察的工作出国读书

因为发生了一些“现在看起来可能是对人生的一种浪费”的事情,我没能去到我第一志愿的学校,后来就读的学校属于我盲目填写的一所,更像是一个保底。旅游管理专业也是我随机填写的,因为看起来比较容易学。

现在回过头来评判当时这个专业,我觉得假如说一个专业可以让你全年不读书,但是却在最后两个礼拜自己看书之后全部考出来,这种专业都是不行的。

那段时间里,我的职业和人生轨迹和父母的期望有很大关系。

我爸从我中考落榜(没有考上复旦附中)开始,就开始对我不满,他对我的期望一直都是考上复旦新闻系。后来因为不想上学校的课,我就会溜进复旦、上财这些学校去听一些我喜欢的课,比如说政治新闻学、中国哲学史等等。

大概大二、大三的时候,我看到上海《新闻晨报》在招实习生,当时他们这则消息还是刊登在报纸上的。我就把自己的简历投了过去。本来我想做的是时事新闻记者,结果体育版块的主编给我打电话,他觉得女孩子喜欢体育(在当时)不太多见,而我写的内容又很细腻,我就这么成为了实习体育记者。

本科毕业以后,我原本计划的是考研,去考我想读的陕师大或者南师大的考古专业。但那段时间状态很糟糕,我已经觉得我很难去好好和爸妈相处,很多时候都悄悄地住在外面,不想回家。

开学典礼那天

考研失败后,我在一家体育类媒体短暂工作不久,就遵从我爸的旨意去考了警察学校。我在这所学校里待了一年,毕业后,警察的工作一干就是8年。今年年初我辞去了工作,带着积蓄来到日本,读体育和社科相关的研究生。

我的同学问过我一个有点好笑的问题,“格蕾西,你以前是做过体育记者对吗?”我回答是的。“那你为什么当时做了体育记者,还要来念书呢?”

这是一个说来话长的答案了。

💭

“只读了一年大学,

就走上了和专业完全不搭界的路”

受访人:Ben

本科专业:数学

当前职业:调酒师

我在加拿大读高中,从小到大对数学还算比较感兴趣,大学的时候也想报考工程相关的专业,某种程度上来说,数学其实是第二志愿——因为数学的报考要求整体来说比工程稍低一点。

当时考上的是安大略省的滑铁卢大学,我报考的专业细分出来,叫做“Honors Mathematics”,刚进大学的时候,还想着要脚踏实地去学习,因为学校的实习项目很好,比较容易去找到一份好公司的实习工作。

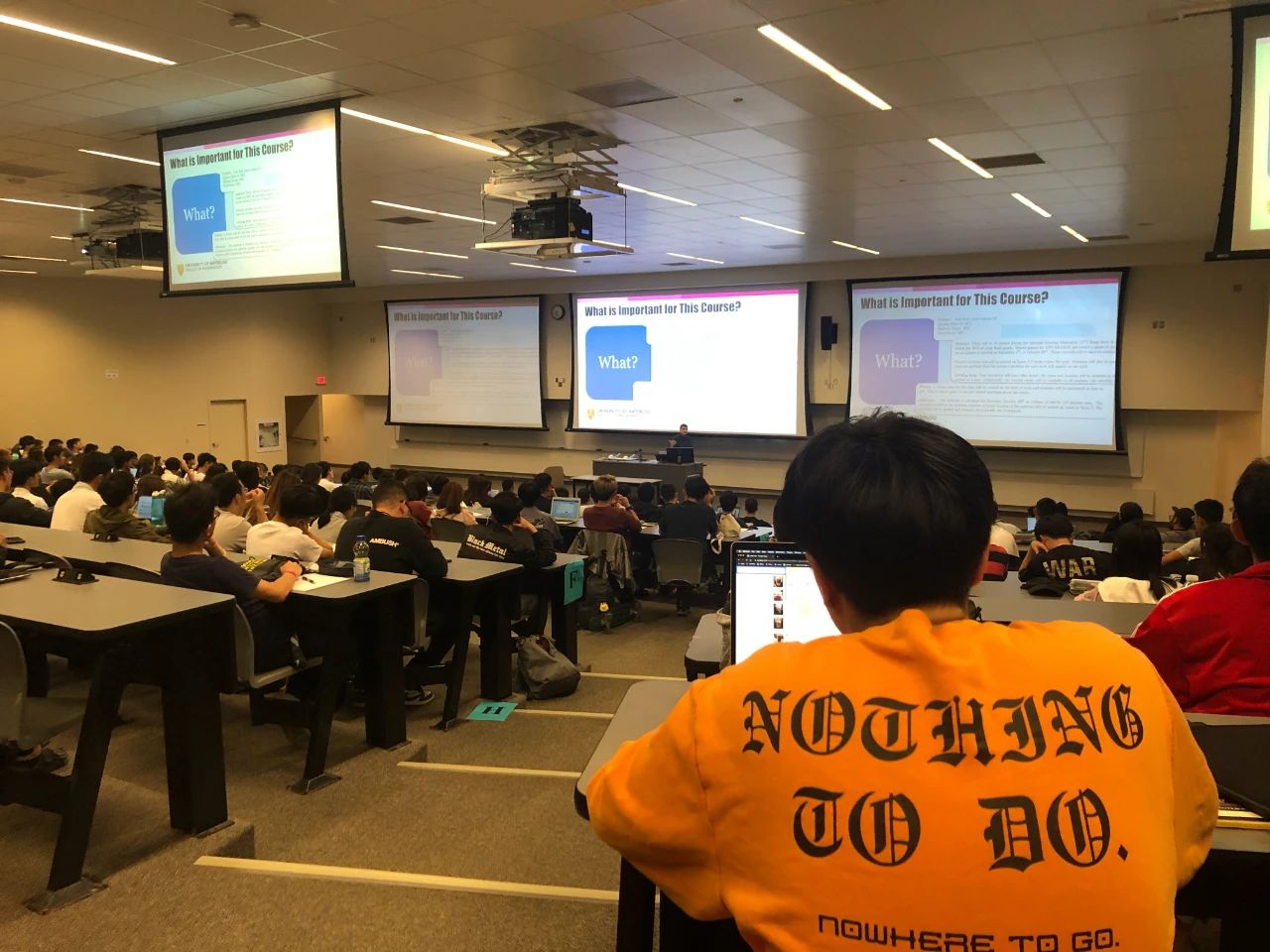

大学时的课堂上。中国人在海外留学,报考理工科、商科都是占主流的。

学校的课程确实是比较累也比较难,刚上完大一,疫情就席卷了全球,基本所有课都转为线上了。我自己本身对调酒比较感兴趣,自己屋子里也有一个小酒柜,不光收纳酒,也会收纳不同类型的酒杯。那段在家的时间里,我对调酒的兴趣远远多过上课,也和国内的一些调酒师相关的网友们联系,看看能不能回来工作。

回到国内后,我最开始是在北京隔离,隔离结束后就在北京找了一家感觉还不错的酒吧开始做调酒师,从洗杯子开始,每天晚上一站就是8小时,干了半年基本是全勤。这段经历中,我感觉自己还是对调酒师行业很感兴趣,但也面临着回去读书和“在国内再玩一玩看一看”的选择。

后来我来到上海,听说一家很厉害的酒吧要从香港开过来,这家酒吧主打以龙舌兰为基酒的创意鸡尾酒,我自己也对龙舌兰比较感兴趣,就有一种“专业对口了”的感觉。

在国内参加品酒活动

那时我感觉好像可以先不着急回去,就这样在这间酒吧工作至今。除了不赚钱,其他的生活状态都还不错吧。

所以我其实只读了一年大学,就走上了和专业完全不搭界的路。

在大学里的时间虽然很短,但我觉得我学到最有用的东西就是沟通的技巧,以及一些说话的方式。

就算不能完全明白别人的学术专业,了解一部分大学的学术氛围和生活方式/环境,这对之后和“有这样生活方式的人”打交道会比较有利一点,而这部分人在社会上还是很多的,并且他们中的大部分条件都还不错,或有较前卫的想法或能力,某种程度上也算是开阔眼界。大学生活还是可以很精彩的。

💭

“工作中我很少见到亚洲人,

也曾在面试中遭遇过歧视”

受访人:用用

本科专业:美术学

当前职业:商业市场(互联网方向)

高三时,我的模考分数水平在上海市的一本和二本之间徘徊。我自己想学的是新闻或者播音主持,但后者被培训班的老师无情拒绝,表示我个子太高了,长得也不好看,这让当时的我很受挫。

我爸妈让我选择了上海大学的美术学专业。我妈说上大虽然是比较偏后的一本院校,但也算是“凤尾”,于是我和其他艺术生一样参加了校考,后面文化课的分数也让我顺利入学。

大学生活还是比较开心的,我遇到了负责的老师和志同道合的朋友们,跟他们这样的人每天生活在一起,用现在的话来说,你会觉得确实有一种“人生是旷野”的感觉。现在回想起来,还是有很多有趣的经历。

就业的焦虑在我大三开始袭来,因为这个专业确实不好找特别对口的工作,就算找到了,收入也不是很高。所以当时动了出国留学的心思,美国的费用实在太贵,我就申请了法国的商科学校。

国内工作时,在BiliBili World活动上(图左是我)

毕业以后我有回国在大厂工作过,后来在新加坡漂了一段时间,又定居在巴黎。比较长久的几份工作中,基本都是和互联网行业相关——但我的第一份工作是咨询,这是个万金油行业,在工作中跟着客户跟着项目,后来还是有帮助到我做现在的工作。在商科学校学到的一些思路,在炒股的时候也会有用。

我的职业之路其实不是多数念商科的法国人会走的路,我的法国同学后来很多都去了金融、咨询、奢侈品行业工作,也有一些自己做生意的。我在工作中很少见到亚洲人,也曾经在面试中遭遇过歧视。

在法国和亚马逊一起做行业workshop

这些年最大的感受是,无论国内国外,艺术/媒体行业在找工作的时候还是要看家底的,如果你家里有这方面资源或者很有钱,你的路会非常好走,但如果你只是念了这个专业,就很难找到心仪的工作。

我一直都蛮喜欢时尚和美学相关的东西,在法国这边如果对方觉得你是个对美学和艺术有感知,是个“念过书的人”,看你的眼光都会不一样。

长久以来,我自知自己没有能力学好理工科。但学美术相关的专业,起码可以让往后的生活变得美一点,也挺好。

💭

“本科4年读出来后,

就业市场可能已经和报考时不同了”

受访人:小可

本科专业:编辑出版学

当前职业:数据工程师

我高中选的是文科,高考后经过和家人的商量,我报了国内某985/211院校的编辑出版学专业,当时比较多的原因还是自己比较喜欢。

选专业的时候,很多人都和我一样面临着比较尴尬的情况——如果家人、亲戚没有人在做你想报考专业的相关工作,你很难去真实地理解具体的课程设计,包括这个专业目前的动向会是什么样子。

大多数人只能从学校网站介绍和一些公开信息上面了解到专业信息。这就造成了报考时学生的想象,以及入学后课程和想象的差异,再然后实际课程和就业市场就又会有差异。

现在世界变化很快,其实本科4年读出来以后,就业市场很可能已经和报考时不同了。拿我自己举例,我在报考的时候并没有那么明显地觉得出版已经是“夕阳行业”了,实际读的时候就会发现,一年要比一年难。老师上课的时候,也会有一些“出版行业已经不景气了”的暗示。

之所以没有选择本科毕业后就去工作,工资太低且前景不好是主要的原因。我看到一些同学比较会搞人际关系,通过这样拿到其他方面公司的实习经历。我也知道有人愿意为了梦想和热爱,铁了心就要做这一行。但我是个比较现实的人,确实做不到这一点。

工作后难得的一次长假,去了尼泊尔。

后来我去了欧洲读研,选了文化创意相关的方向,更偏重创意一些。我记得有门课程的设计方式是假想你是在运作一个小型的创意公司,要去解决媒介、IP、版权等等的问题。因为这边有很多10人以下的小型公司也运作得很好,这是门很实用的学科。

毕业后,我回国先后接触过戏剧、广告等行业,也有在外企工作过。后来机缘巧合去了一家做旅游的创业公司,在这里尝试过一些不同的职位,后来也开始做一些数据分析的工作。

开始做数据分析后,我接触了与金融/科技相关的各种职业。但在后续做项目的过程中,我发现自己其实更倾向于分析师这类工作。不过,既然已经进入了数据领域,我就在想:是不是可以中途尝试转向数据工程,或者更偏向数仓的方向,在这个领域里逐步摸索、转型,最终找到适合自己的定位?

在这些行业的转变中,我还蛮频繁被问到为什么职业转变如此大的。但我觉得你只要把转变和做出选择的故事线和HR讲清楚,我觉得也是可行的,因为这恰恰说明你不畏惧去学习新的东西,不见得是件坏事。

💭

都是人生的一部分”

受访人:李先生

本科专业:专业技术人员

当前职业:咨询师

李先生的本科专业,让他曾经从事某行业专业技术人员的工作,后来因为一些不可抗原因,他没有再从事原本的职业,暂时转行做了一名咨询师。

他不方便透露具体的工作内容,但还是愿意和编辑聊聊。

我读的专业属于是零志愿提前录取,在高考前就选定了要去读。我对这个专业其实没什么概念,并且当时不认为自己有具备掌握这一专业的能力和某些条件,在这件事上,家人和身边的人给我了很多建议。

真正开始学习后,我发现以前那些“担心自己学不会”的想法反而成了小事。相比于此,我更不喜欢在学习过程中对于纪律、上下级的绝对服从,以及一些我认为跟学习、工作无关的人际关系往来。

但这个专业毕业后,能让我拥有“有上升空间的稳定就业”和可观的收入,人还是必须要现实点,所以那时候没有考虑将来从事与这一专业无关的工作。

我开始正式的工作后,觉得以前那些“把书本上的知识学好就能好好工作”的想法太天真了。工作后的努力程度甚至要大于整个学习生涯,并且开始逼迫自己为了稳定升迁和收入改变自己的言行举止,压抑自己的想法和情绪等。物质生活还行,但精神生活非常贫瘠,在一些刻板的制度面前,普通人的努力非常徒劳。

现在我暂时没有在从事之前的工作了。基本每次面试的时候,都会被问到转职的跨度为什么那么大,并且大多数面试官都认为我之前从事的职业更好。但不知为何,还是对当前的职业状态和人生状态不满意。

我觉得我可以接受这种广义上的失败和曾经做错的决定,成功与不成功都是人生的一部分。

写这篇文章时,编辑起初找到了很多看上去条件合适的人。

但他们中的一些在了解了来意后,拒绝了受访,因为觉得自己没有像家人、自己从前期望的那样越过越好,觉得自己既选错了专业,人生也不甚顺利。“大多数人不会愿意真心诚意地分享自己的失败”,也觉得自己的故事对普通人来说,并不具有什么参考价值。

相比大约10年前,如今多数行业的职场环境已经发生了改变。除去一些需要强认证资质、技术密集型的传统岗位,伴随着一些新兴、复合领域的发展,跨学科的知识整合同样是部分行业就业中的优势。

职业的选择有非常多的状态和可能性,也受到多方面因素的影响。今天的文章所呈现的,只是一部分人的选择与境遇。

如果你也有自己的故事,欢迎在评论区分享:)