过去七八年的时间里,摄影师阿炭时常骑着摩托车游走在生活附近的乡野,去了上百个村庄,看到很多老房子,拍下许多照片。

他说,自己在开始拍照以后的很长一段时间里,对于所谓的“远方”似乎一直没有什么热情,只是在住的地方附近走走,就能发现很多新的东西。

以下是阿炭的自述。

🍃

我住在杭州城市周边的郊区,我的家乡就在距离杭州主城区约三十公里的一个小山村里。

后来,我开始带上相机,骑着摩托车往村里和山里面跑。随着走的村子越来越多,和这个地方相处得越来越久,我开始对这些乡村有了新的认知,以及好奇。

我好奇村里随处生长的各种植物,它们的品种,生长的环境,在村庄里的位置,以及它们和生活在这里的人的关系。

我好奇村子里的房子。他们的外观总是形形色色,有许多整体或细节的差异。不同村子之间的房子也会有相似或不同的特征。我好奇这些差异和相似性来自哪里。

这些年,我从家去杭州,又从杭州回到乡村。虽然不是回到自己的家乡,不过这些骑着摩托车十几分钟就能抵达的一个又一个山野乡村的地方,让我有一种回到故乡和童年的亲切感。

从小生活的地方

这一片有我家菜地的田野画像,就像一张专辑的封面,时常浮现在我关于童年的回忆里面。

你总是可以在这里找到我。

我有着夏天该有的肤色和眼睛,像一把扫帚一样又高又瘦,穿一件胸口印有鲸鱼图案的蓝色T恤,脚穿一双半透明的棕色塑料凉鞋。

也许你正好看到我慌忙地奔跑着,从我米店叔父家的稻田里跑出来,在我的身后,跟着一条五步蛇。

当我闭上眼睛回望童年,首先看到的画面总是村口那一片高低错落的田野,和穿插其间的村间小路。田间遍地的植物,和土路上一地的细沙碎石,闪烁着明晃晃的夏天。放眼周围,田野外聚集着一户户人家;再远处,就是满是毛竹的山,围着整个村落。

如今,我家附近的那几十亩田野早已成为几排楼房和一个公共汽车站。我家的一片菜地,过去就在如今车站西面的围墙外边。如今车站的位置,过去是一片平坦齐整的稻田,夏天的时候,就是一片整齐划一的绿色。

外婆家

外婆家的村子有宽阔的稻田,有一条曾经船来船往的河流经过。

外婆家在绍兴诸暨北面的一片平原上,离我家约30公里,是我小时候除了自己家以外最熟悉的地方。

从我记事起的整个童年,每年夏天,都会有一段时间在外婆家度过。小时候,从我家到外婆家,需要先坐10公里的面包车,到隔壁的临浦镇,再坐船沿着浦阳江,往上游行驶大约20公里,抵达外婆家村口的码头。

直到上世纪90年代,随着公路交通的发展,坐船很快被坐车取代。也是从那以后不久,暑假去外婆家的惯例也逐渐成为过去。

在我小时候的印象里,外婆家是一个很热闹的村子。

可能因为这里有一条江。在水运发达的年代,江里总是有很多来来往往的船只,让这里和外面的世界有着热络的联系。

可能是因为这种开放性,让这里的人性格也更开朗奔放些。相比之下,我家的村子坐落在山里,只有一条公路连通外界,人们感觉普遍更内敛一些。

近些年,每次春节再回到外婆家,已经是另一幅不复往昔的景象。

那条曾经繁忙的河流已经看不到一艘船,村里的房子却很多还停留在过去的样子。

match相对而言,我家那边反倒看起来更有生机一些。这可能跟我家在区位上离杭州比较近有关,交通足够方便。年轻人在城里挣了钱,也愿意回老家盖一栋新房子。不过,总体而言,江浙这边的农村也同样都面临着年轻人流失的困境。

过去外婆家河边码头的位置,当时河两边停满了船。

古村落

江南地区水源充沛,水系复杂。丰富的古桥数量和种类,仿佛能让人隐约看到过去人们一路走来的痕迹。

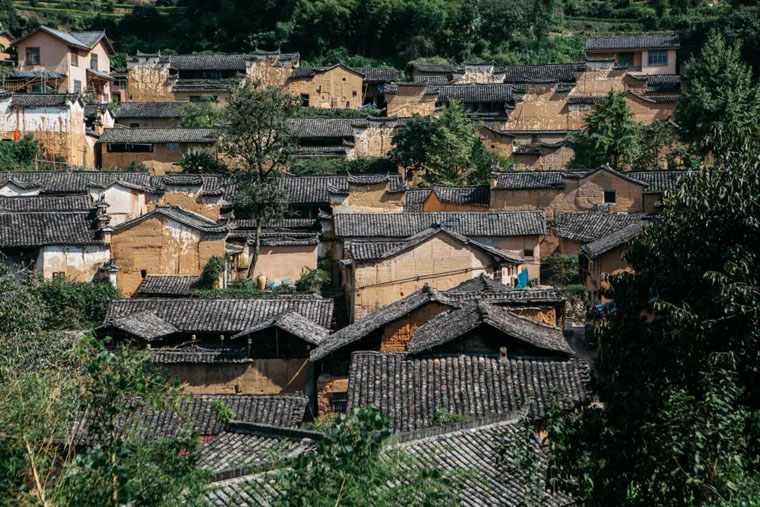

在游走乡野的过程里,很容易就能发现不同地域之间乡村面貌的明显差异。

比如离杭州主城区很近的茶村,到处是餐饮、民宿、各种工作坊、艺术空间等场所。这些村子表现出来的生态,已经基本就是一个现代城市文化的直接延伸。

而稍远一些的村子,可能就是大家普遍印象里的江浙农村形象:成片别墅风格的自建房,干净整洁的街道环境,一些比较完善的现代化配套设施等。

而只要走得再远一些——实际上并不需要走多远,就开始能够很明显的看到一些过去传统乡村文化留存的痕迹。而且,随着和城市的距离越来越疏离,这种传统村落文化的痕迹就会显现得更为具体丰富。

金华兰溪市诸葛八卦村

传为诸葛亮后裔聚居地,全村以八卦阵布局,地处三府交通咽喉,商贸繁盛,村民大多以中医药产业为致富之本,是一个相当具有开放性、商业、耕读和风水文化的大村。

藏匿于西白山南麓500米高处的阶梯式山村,具有原始风貌的村落形态。

金华武义县山下鲍村

位于武义南面深山中的偏远大村,因上世纪30年代梁思诚先生走访为人熟知,古村格局至今保存完整。

绍兴诸暨市溪北村

位于诸暨东南山间河谷地带的一个古村,背靠青山,面朝田野,溪流环抱。

金华武义县俞源村

俞源村是一个以风水治村闻名的历史文化名村,这里的俞氏宗祠号称,“婺(金华)处(丽水)第一祠”。

我对江浙传统村的印象是“丰富”。这种丰富体现在建筑上:建筑材料、工艺、格局和装饰等。

那些用不同材质做成的墙:

夯土墙

丽水松阳县杨家堂村,有着典型山地夯土的民居建筑。当地人利用地基取土夯实而成。松阳地区夯土建筑土料内多掺杂碎石、碎陶瓷片等,用于增加稳固性。

石头墙

丽水缙云县岩下石头村。人们利用当地溪石和山石垒筑成房子。石料体块较大,垒筑手法成熟,质感原始淳朴厚重,房屋内部结构使用木材担当。

从我住的地方往西行驶大约30公里,到富阳靠近桐庐的区域,就开始能够频繁地看到各个村子保存下来的老祠堂建筑。

到金华浦江、兰溪一带,就能更频繁地看到大大小小、陈设比较讲究的土地祠、社庙这类的建筑。

而到了武义,以及更远一些的丽水、衢州那边,就能看到更多格局比较完整、风貌更为原始的古村落和建筑。

金华武义县郭洞村的回龙桥。桥是村里“水口文化”的一部分。一个村落的水口景观由桥,亭,庙,阁,古树,风水塔等共同构成。

从回龙桥上看桥一头,桥头左侧是水口庙,右侧是文昌阁。

武义山下鲍村的水口庙。水口庙常奉当地神明,也多有见供奉关公的,或以关公庙作为水口庙的。

武义山下鲍村的土地祠。

金华兰溪市某村祖庙,或大或小的土地祠和社庙在兰溪乡间相当常见并且醒目。

没人住的房子

没人住的才叫古建筑,我甚至能接受做得不错的仿古建筑为古建筑。但有人住的传统建筑,还是更愿意称之为老房子。

房子是用来住的。如果一栋房子里还住着人,那对于这栋房子的存在和处置,住在这个房子里的人总是第一位的。对于住在其中的人,显然,“老房子”通常是一个更贴近现实的称呼。

没有在老房子里生活过的人,可能对这些古村落、传统建筑轻易地投射了过于田园诗般的想象。而事实是,很多老宅年久失修,同时也难以适应一些现代生活的需求。不然,真正在其中生活过的年轻人也不会纷纷搬出老宅,只留下老人住在老房子里。

我非常尊重和热爱那些真正热衷于古建筑保护,并采取实际有效行动的人。

义乌市赤岸镇的朱宅。

屋内木雕装饰处理有些另类,很有个人情调和文人情怀,不过年久空置没了人气。

村里的老人是跟老房子有直接关系的人,我试着去了解那些住在老房子里的人。

我在富阳的一个高山无人村遇到一位回村的老人,他邀请我到他家里坐坐。他说,从二三十年前起,就没什么人生活在村里了。如今,他偶尔会因为采茶而回来看看。

老人的家原本在下面的村子里,从六七十年代起,这里开始种茶,于是他们搬了上来。但如今种茶也赚不到什么钱,有钱的人也都搬出去了。他说,村子里有一栋没人住的房子被一个从杭州来的人租了下来,一年的房租是9000元。

缙云县岩门村的废弃房子

一个坐落在丹霞奇峰间的古村,村里房屋大多空置无人居住。去的时候,当地正筹备乡村振兴开发项目,企图吸引年轻人入驻。

我最近去了嵊州西边的长乐镇,路过了一栋看似荒废的老宅,偶遇了一位为了办幼儿园而买下老房子的老人。他在这里住了20年。在此之前,他在这里办了10年的幼儿园。当听到房东要把房子卖了时,他东拼西凑了一笔钱买下了这里。

骑行的路上遇到的房子

我对江南的好奇由来已久。

我想一直拿着相机,骑着摩托车好好地认识一下这片土地。在骑行江南的近十年里,也拍摄了各种各样的房子的照片。